Vol.24

演出家・河毛俊作に聞く!

「キャンティ」から

生まれたパパス文化と

黙して語る雑誌

『PAPAS BOOK』

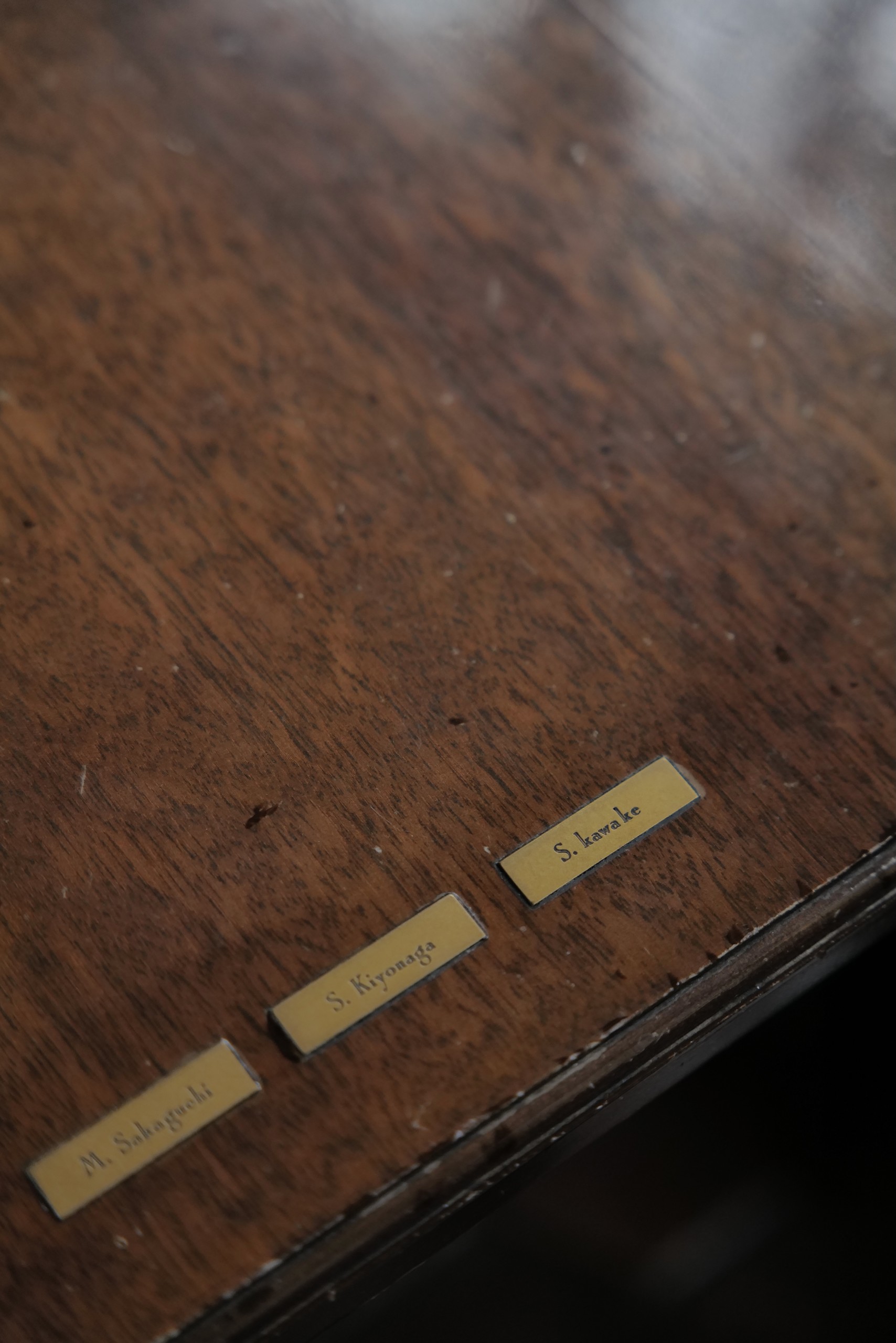

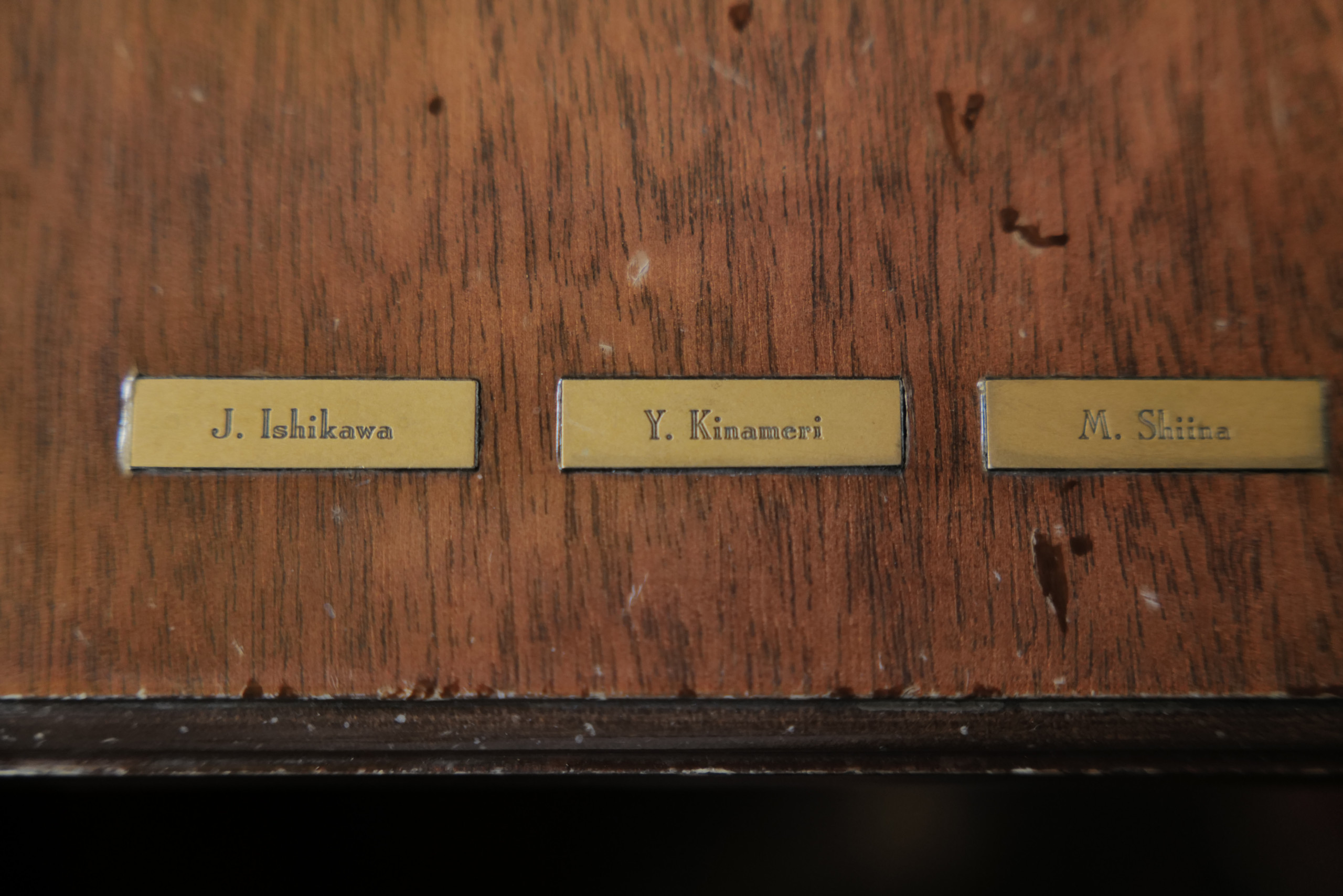

東京・広尾にある「パパスカフェ」のテーブルには、創業時にパパスと関わりが深かった方の名前を刻んだプレートが埋め込まれています。ファッションやマスコミ業界に詳しい人なら誰もが唸るビッグネームのなかで、ひと際燦然と輝くのが〝S.kawake〟の文字。これはもしかして、日本を代表する演出家であり、『PAPAS BOOK』に何度もエッセイをご寄稿いただいている、河毛俊作さんのことなのでは・・・? そこで今回は河毛さんご本人に、改めてパパスとの関係について伺ってきました!

- # パパス

- # 河毛俊作

- # キャンティ

- # パパスブック

パパスを産んだ東京のカフェソサエティ

河毛俊作

1952年生まれの演出家・映画監督。慶應義塾大学卒業後、1976年にフジテレビに入社し、同局の人気ドラマ作品を多数演出する。近年では宮藤官九郎氏脚本のドラマ『新宿野戦病院』(2024年)や、池波正太郎氏の代表作を映画化した『仕掛人・藤枝梅安』(2023年)の2部作など、さまざまなフィールドで活躍を続ける。

――河毛さん、今回も『PAPAS BOOK』へのご寄稿、ありがとうございます! 今日はひとつ、お伺いしたいことがありまして・・・。広尾にあるパパスカフェのテーブルに刻まれているS.kawakeという名前は、河毛さんのことなんですか?

河毛 はい、そうですね。あれは勝手に入れられたんですけど(笑)。

――やっぱり(笑)! それでは、昔からパパスとは繋がりがあったんですか?

河毛 1970年代初頭、パパスの創業デザイナーだった荒牧太郎さんは、まだ〝よかった時代〟の原宿で「マドモアゼルノンノン」をやっていましたよね。原宿交差点付近にはセントラルアパートと喫茶店のレオンがあって、キディランドがあって、中華料理屋と焼肉屋があって・・・。で、その中でブティックといえば「マドモアゼルノンノン」か「マコビス(mako bis)」だったんです。ちょうど三宅一生さん、高田賢三さん、山本寛斎さんといったデザイナーが活躍し始めた頃でした。その頃ぼくは大学生だったのですが、青山のキラー通りにあった「404」というブティックでアルバイトしていたんですよ。

――「404」? 初めて聞きました。

河毛 当時VANが展開していた、Mr.VAN というヨーロッパ調のブランドを扱うお店でした(※1)。その頃、東京のお洒落な人たちにとっては「マドモアゼルノンノン」のコーデュロイパンツとボーダーシャツが大人気で、ぼくもお金を貯めて買いに行ったんですね。そのときお店の奥に「すげえ怖い人いるな」と思ったら、それがパパスの創業デザイナーだった荒牧太郎さんでした(笑)。

※1/正式名は「Fashion Bar 404」。

――怖かったらしいですね(笑)。

河毛 丸縁メガネをかけて、ギョロッと睨むんですよ。お前の来るようなところじゃないっていうオーラをバリバリに出して(笑)。それからしばらくして、ぼくは六本木の飯倉にある「キャンティ」に出入りするようになったんですが、そこには太郎さんもよく来られていて、共通の友達を通して、1階にあった「アルカフェ」で話すようになりました。

――「キャンティ」繋がりだったんですね!

1960年に六本木の飯倉で創業した「キャンティ」。日本初の本格イタリアンレストランであると同時に、文化人が集うサロンとしても機能し、様々な才能を輩出した伝説のお店。写真提供/キャンティ飯倉片町本店

河毛 パパスの広告や『パパスブック』のデザインをされている、塚野丞次(つかのじょうじ)さんもよくいらっしゃっていましたよ。まだ「アルカフェ」がすごく閉鎖的なカフェ・・・というか本物のカフェソサエティだった時代です。そこで食事をしているうちに、太郎さんがパパスを立ち上げたと聞くんです。

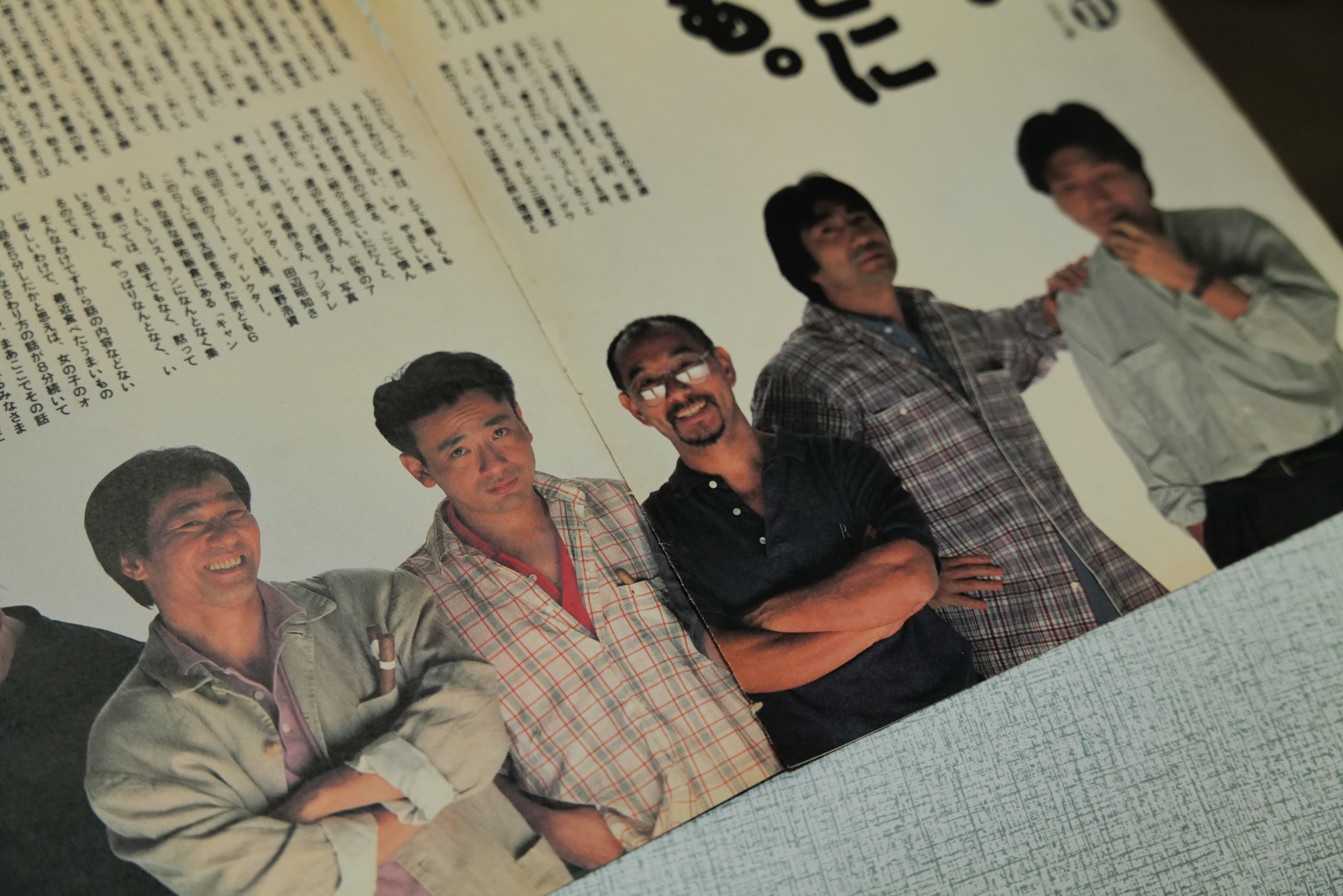

――パパスが創業した頃の『Tarzan』に、河毛さんも出られていましたよね?

河毛 そう。タイアップなんだけど、出ない?って言われて、チェックのシャツを着て。あのときは一緒に田邊昭知さん(※2)や渡邊かをるさん(※3)も登場されたのでびっくりしましたね(笑)。田邊さんは、そういう企画に出る方ではなかったから。

※2/元「ザ・スパイダース」のリーダーにして田辺エージェンシーの代表取締役会長。

※3/VANヂャケット出身のアートディレクター。その類稀な美意識で〝現代の魯山人〟と呼ばれた。

パパスの創業と『BRUTUS』の創刊はともに1986年。独自の広告戦略をとっていたパパスが、創業期にタッグを組んだのが同誌だった。左からふたりめが当時の河毛さん!

当時親交が深かった石川次郎さん、木滑良久さんに加え、広告にも登場してくれていた椎名誠さんの名前も!

ブランドのイメージをヘミングウェイに託して

――1970〜80年代の東京の、ものすごく格好いい人たちのコミュニティから生まれて、育っていったブランドだったということがよくわかります。パパスが創業した1986年頃のファッションの空気感って、どんなものだったんですか?

河毛 当時はDCブランド全盛で、流れとしてはモードでしたよね。そんななかでパパスは、モードではない服をつくった。大きく捉えたらアメカジといえるのかもしれないけど、トラッドやアイビーとも違う。なんというか、ものすごく際(きわ)のところを突いていましたよね。やっぱり太郎さんの深いところには、ヨーロッパのおじさんの普通の服という意識がすごくあったから。

――アメリカでもありヨーロッパでもあるという、カテゴライズしにくい服ですよね。

河毛 かといって、ぼくも好きだった「エミスフェール」みたいなフレンチトラッドとも違うんですよね。そこでパパスは、アーネスト・ヘミングウェイという1920年代をパリで過ごしたアメリカ人に、ブランドを象徴させたわけです。ヘミングウェイは黄金時代のパリのカルチャーをいい意味で引きずった、本当のロストジェネレーションですから。ただ、太郎さんはあまり多くを語る人じゃなかったから、そういうことを細かく説明することはありませんでしたが。

――あくまで洋服というかスタイルで表現するという。

河毛 それがなんだか、今の時代に逆にフィットしているような気はしますよね。太郎さん、昔からポロシャツの上にシャツを着て、ジャケットの上にニット巻くみたいに、やたらと重ね着してたから。そんなに重ねたら動きづらいし、巻いてるニットは絶対着るためじゃなくて差し色のためなんだろうけど(笑)。

――ものすごく的確な分析をありがとうございます! 昔のスタイリングを見ると、確かに今の『POPEYE』なんかのスタイルを彷彿させるようなものがありますよね。

河毛 そういうインスピレーションの走りですよね。太郎さんと服の話なんて面倒だから一度もしたことなかったけど、ぼくは彼の着ているものや着こなしが、すごく大好きだった。デザイナーさんというより、左官屋さんみたいな職人っぽい雰囲気の方だったなあ。

――創業期のことを語っていただける方も少なくなりましたから、今でも河毛さんに『PAPAS BOOK』にご寄稿していただけることが、本当に嬉しいです。次号の原稿も楽しみです。

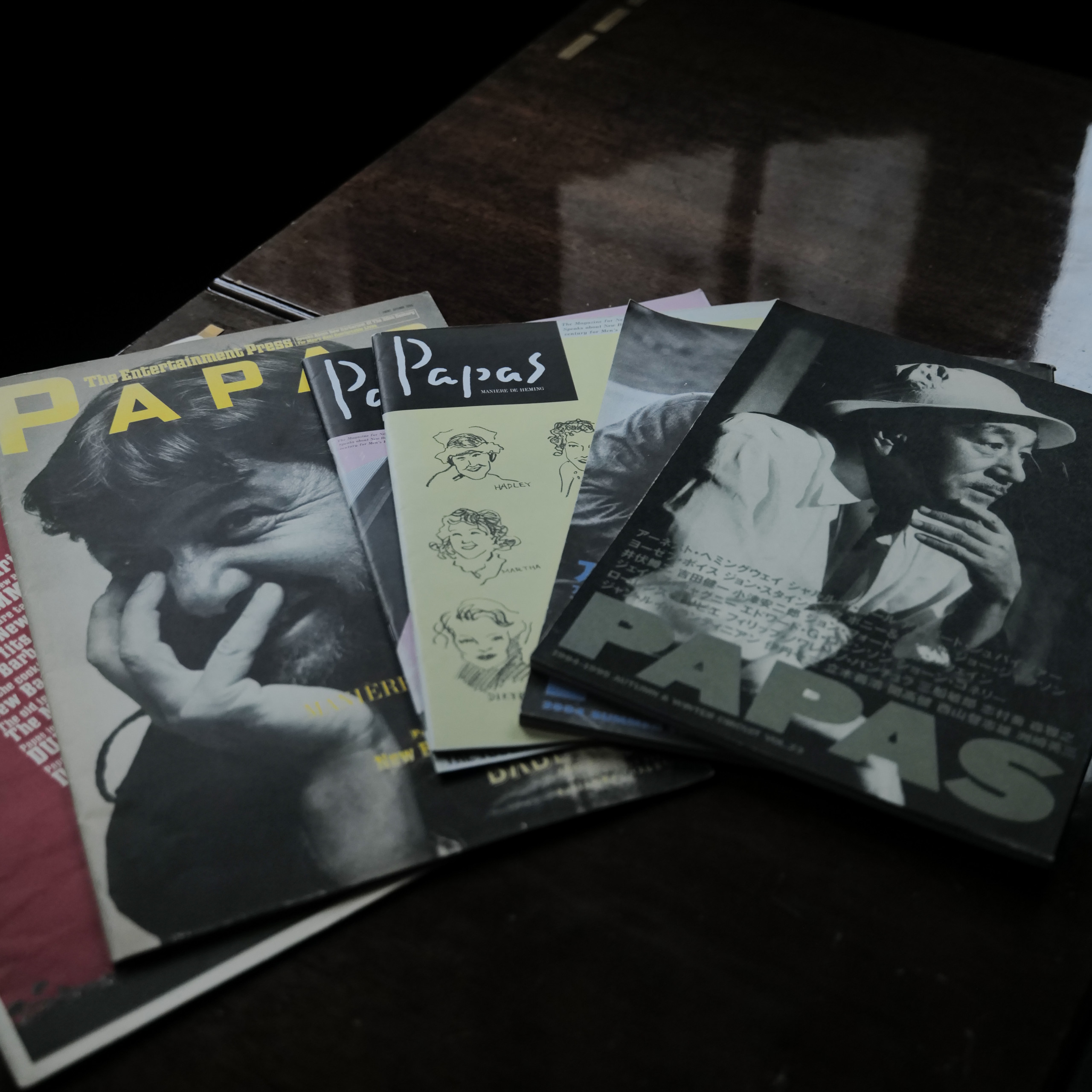

1990年代、河毛さんが原稿を執筆された『PAPAS BOOK』。

河毛 今日お話ししたようなことも書いてます。このインタビューはWEBマガジンですが、『PAPAS BOOK』の質感だけはオンラインでは絶対出せませんよね。ただ単に商品の機能や効能を説明するのではなく、広告そのものがカルチャーになっているという。

――いまだにモノクロ写真満載で、商品もほとんど載っていないという絶滅危惧種みたいな雑誌ですが(笑)、本当にそう思います。

河毛 説明ばかりの時代になってしまったから、たまに説明しないものを見ると感動するよね(笑)。そういう意味では『PAPAS BOOK』は、今の日本では唯一無二のものだと思います。

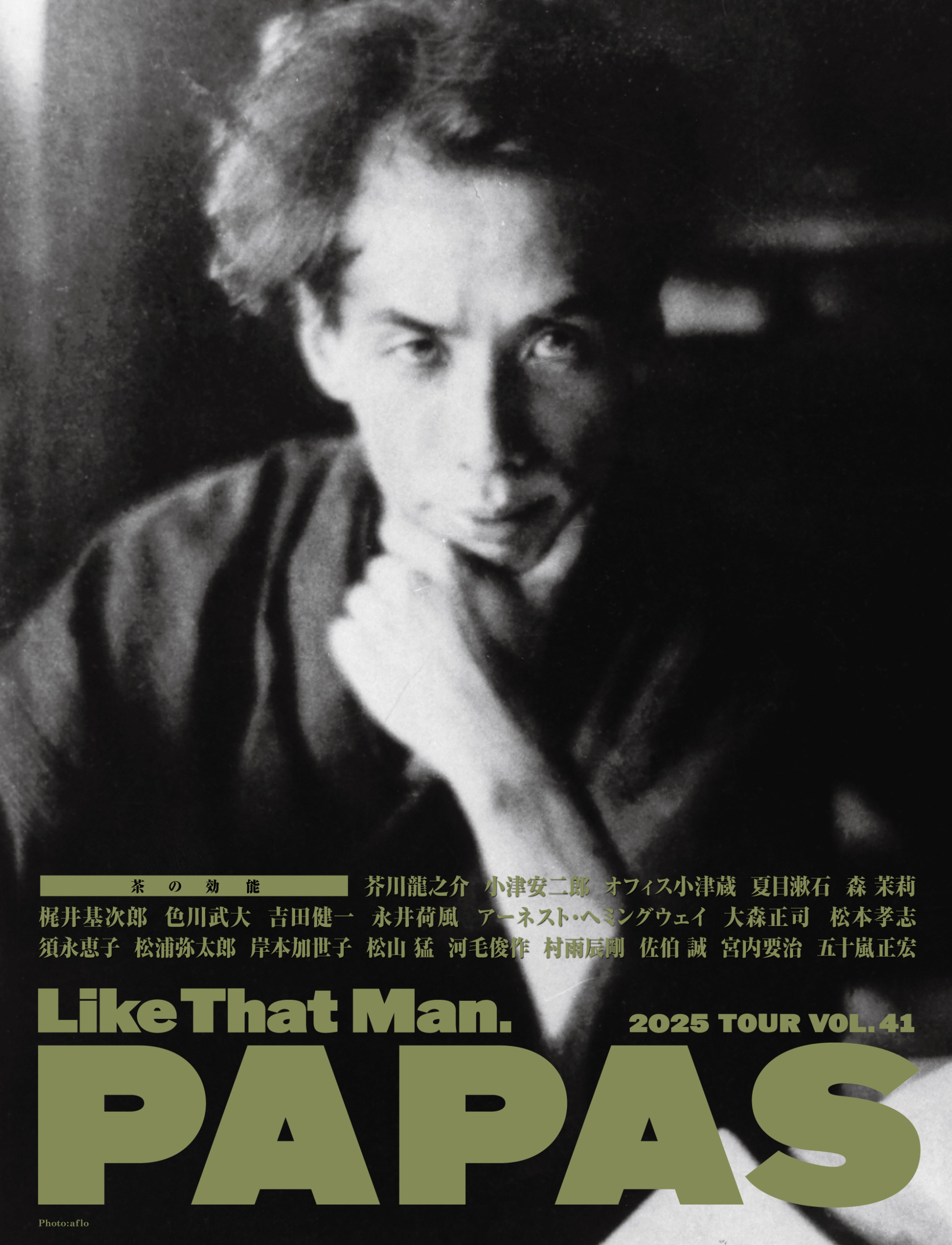

『PAPAS BOOK』の

最新号ができました!

パパスのロゴを産み出すとともに、創業時からアートディレクターを務めているキーパーソン、塚野丞次さんがディレクションするフリーマガジン『PAPAS BOOK』。『茶の効能』をテーマにしたその最新号を、2025年8月末頃から(店舗により異なる)パパスの全店舗にて配布いたします! パパスファンならずとも、紙の雑誌にしかないその手応えを味わってみてください。

※表紙は変更予定