Vol. 3

お日様さんさん、

パパスのコットン。

一見ふつうのカジュアルに見えるけれど、なにかが違う。袖を通せば心にも体にもしっくりくるし、不思議な色気がある。今回は、そんなパパスの洋服に秘められた“なにか”のひとかけらを探る、小さな旅に出てみました。

- # パパス

- # ふつうの服

- # 大正紡績

- # オーガニックコットン

コットンは農作物だ!

この日私たちが向かったのは、大阪の南西部にある〝泉州〟というエリアです。かつては和泉国(いずみのくに)と呼ばれたこの地域は、コットン産業がとても盛んな地域で、綿を紡いで糸をつくる「紡績」の工場が集中しているのだとか。実は前回の記事で紹介した『モン・サン・ミッシェル』をはじめ、パパスが誇る多くのコットン製品の糸も、メイド・イン・泉州。そのなかでも、糸から生地をつくるパパスのものづくりに欠かせないパートナーの一社が、大正紡績という老舗工場なのです。そして今日は、そんな大正紡績さんが自社で運営する綿花畑の収穫日。パパスのスタッフ数名と、お手伝いに行ってきました。

コットン畑というと、カリフォルニアあたりの地平線いっぱいに広がる大農場を想像しがちですが、大正紡績の農場は、ちょっと拍子抜けするくらいに小さなものでした。

「コットン畑というのは、そもそも広い土地でやるものなんです(笑)。世界で約2600万トン採れるうち、日本の生産高はわずか10〜20トン程度。商業的にやっている会社はありません。この農場も、オーガニックコットンについて学んだり、皆さんに知っていただくためにあるんですよ」と語るのは、大正紡績さんの営業部長、浅田大輔さんです。

今回パパスの取材チームを案内してくれた大正紡績の営業部長、浅田大輔さん。コットンにまつわるすべてを知り尽くした、頼もしい存在です。リネンとコットンを混紡してワッシャー加工を施したシャンブレー素材のシャツパーカーは、さわやかな春の日にぴったり!

- BUYシャツパーカー ¥48,400

PAPAS COMPANY TEL 03-5469-7860

通常コットンは春に種を植えて秋に収穫する作物。コットンになる綿毛は、黄色い花が咲いた後にポンと弾けてその姿を現すのだとか。

「この農園で植えているのは、繊維長28㎜のアップランドコットンです。雑草だけは生えないように黒いビニールシートで土を覆っていますが、虫たちは美味しい若い芽を食べ放題です。手間はかけすぎるほどかけていますよ」

そんな浅田さんに教わりながら、みんなでひとつずつ綿を手摘みしていきましたが、これが単純ながら、とてつもなく手間のかかる作業。綿の木にはたくさんの綿毛が実っており、採っても採っても終わりません。アメリカでは「コットン・ピッカー」と呼ばれる、ちょっとした民家くらいの大きさの収穫機が使われるらしいのですが、確かにそれくらいの規模でやらないと、産業としては成立しないだろうな、と実感させられます。

さて、そうこうしながら10人のメンバーでみっちり摘んだところ、1時間ほどで大きなビニール袋いっぱいの綿花が採取できました。その重量はなんと10kg! さて、ここから何着くらいの洋服がつくれるのでしょうか・・・?

「コットンの場合、10kgの綿花を採取しても、そのうち6kgは種の重さなんです。なのでここから採れるコットンは4kg程度。だいたいTシャツにすると10枚と少し、吊り裏毛と呼ばれる裏起毛のスウェットシャツなら、4〜6枚程度かなあ・・・」(浅田さん)

やり方こそ簡単ですが、とにかく手間がかかるコットンの手摘み。摘んだ綿には葉っぱや実のカスがたくさん付いてきますが、この段階ではそれほど神経質に取る必要なないそう。

つまり10人が丸一日がかりで採取しても、100枚のTシャツがつくれるかどうか、という程度。いつも当たり前のように着ていましたが、コットンとはとても貴重な素材なのです。

コットンが綿糸になるまで

収穫したコットンと一緒に、私たちは農園からクルマで10分程度の場所にある、大正紡績の本社兼工場へ。日本の大手紡績会社で経験を積んだ技術者の枝松正倫(えだまつまさのり)さんと、〝神の手〟ならぬ〝仏の手〟と呼ばれる職人の森田幸浩さんも加わって、綿糸の製造工程を見せてくれるとのことです。最初に連れて行かれたのは、私たちが収穫したのとは比較にならない量のコットンが積まれた、原綿倉庫でした。

こちらが大正紡績の本社。大正時代から続く老舗ながら、サステナブルという言葉が世に広まる前から、リユースやオーガニックコットンを使った糸づくりに着手。世界中の志あるコットン農家とのタッグによって、ストーリー性のある製品を生み出すファクトリーです。

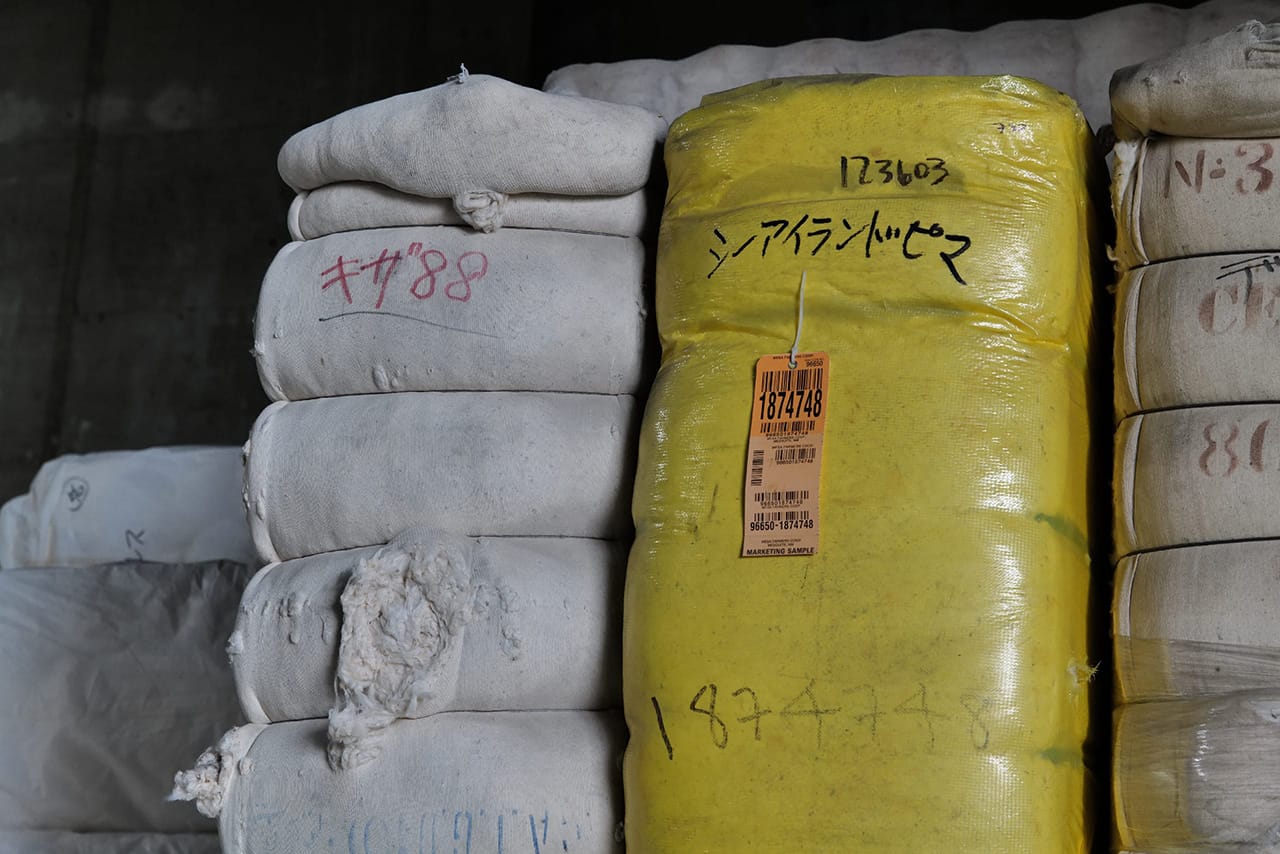

北米、南米、インド、アフリカ・・・。原綿倉庫には、世界中から買い付けた貴重なコットンが積み上げられています。農産物であるコットンには、年によって出来、不出来の差があるので、それを見極める技術者の目が欠かせません。

こちらは大正紡績さんが現在注目している、オーガニックの茶綿。

まるでシルクのような光沢を放つインド産の超長綿(繊維の長い綿)「スビンゴールド」、繊維が太くウールのような手触りのペルー産コットン「アスペロ」、〝繊維の宝石〟とも呼ばれるシーアイランド種の綿花をアメリカでオーガニック栽培した「アルティメイトピマ」、エジプト産の貴重な超長綿「ギザ88」・・・。世界で最も優れたコットンが、ここに集められています。

それぞれのコットンには個性があり、大正紡績はそれを活かしたものづくりを心がけていますが、特にオーガニックコットンはシーズンによってでき具合に差があるので、ブレンドして使うことがほとんどだそう。パパスの春夏の定番素材『モン・サン・ミッシェル』の場合、コットン全体の5%にも満たない貴重な超長綿と、ベルギー産のリネンをブレンドしてつくっています。職人の技術と感性によって導き出されるブレンドの具合や混ぜるタイミングこそが、リネン混でも毛羽立たない表面感と軽さ、そして素晴らしい着心地の秘密なのです。

「今年の『モン・サン・ミッシェル』は特にいいコットンを使ってますよ!」と胸を張る森田さん。こうしたやりとりを聞いていると、コットンだって農作物のひとつなんだという事実に、改めて気付かされます。

ひと口に紡績といっても、ただ綿を引き伸ばして糸にすれば完成、というわけではありません。まずは「混打綿(こんだめん)」という作業によって、世界中から集められたコットンをほぐして、その中に混ざった異物を取り除かなくてはいけません。

綿糸づくりで非常に大切なのが、綿に混じった異物を取り除く作業。何色もの染めた綿を投入するコットンのブレンドも、この工程で行われます。

繊維を開き、平行に揃え、短い繊維や不純物を除去する工程。綿菓子状になったコットンが束ねられ、今度はうどんのような形に変わっていきます。

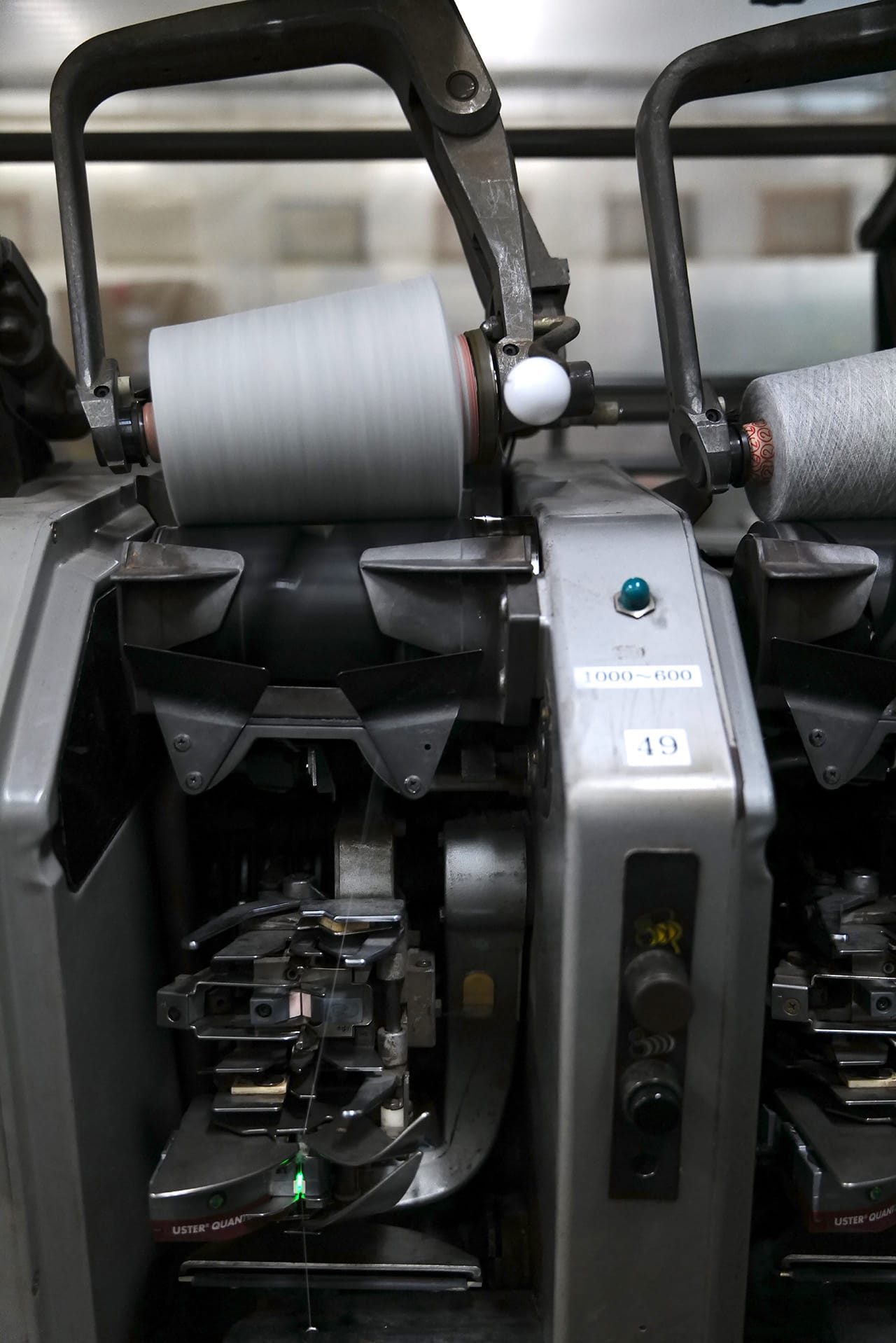

その後の工程はあまりに複雑かつ膨大なため大幅に省きますが、簡単にいうとコットンは、いくつもの機械に送られることによって、ほぐされ、異物や細かい繊維を取り除かれ、長さと太さを揃えられ、撚られたり引き延ばされたりを繰り返すことによって、ようやく1本の糸へと生まれ変わるのです。

コットンの太さや繊維をさらに均一にする工程。

引き延ばす工程を何度も繰り返し、撚りを入れ、私たちが見慣れた綿糸が完成します。

当然こうした作業はさっさと済ませたいところですが、速度を追求すぎると良い綿糸はできません。スピードは遅くとも綿にストレスをかけず、優しく丁寧に引き延ばすことで、上質な糸になるのだそうです。

「20番手の糸を80グラムつくるのに、だいたい3時間程度かかります。なので工場はまわしてナンボの世界。うちは3交代制で24時間稼働させています」(森田さん)

うーん、今さらながら、コットンづくりって奥が深い! 私たちは全身に積もった綿を払いつつ、大正紡績の皆さんにお話を伺うことにしました。

パパスのコットンをつくる

クレイジーな工場

――大正紡績の歴史を教えてください。

浅田 私たちは社名通り大正7年、すなわち1918年に創業しました。この泉州は我々より古い「明治紡績」があったくらい古くからコットン産業が盛んな地域でしたが、最近は工場の閉鎖が相次いでいます。

――そんな中で、大正紡績さんはなんの世界一なんですか?

浅田 私たちは世界一手間ひまをかけて糸をつくる工場なんです。ほかと勝負するところが全く違うというか。

枝松 私は大手の紡績会社で技術者として働いていましたが、ここは全く違う常識外れな工場ですね(苦笑)。

浅田 なにしろ職人の森田が仕事を断らない。どんなに難しい小ロットの仕事でも請けちゃうんです。

森田 さすがに犬の毛を持ってこられたときは断りましたけどね(笑)。

浅田 あと吉野葛の絞りカスや、カジキマグロのツノも。

森田 あれはやりましたね(笑)。

浅田 そうやって誰もやらなかったことをやってきたからこそ生き残れて、パパスさんともご商売させていただけるのかな、と。紡績に関してはいわゆるヴィンテージ調の味のある糸を得意としています。もはや海外の工場でもつくれそうな真っ直ぐな糸は、あまり引いていません。

取締役製造部長の枝松正倫さん(左)と、製造部課長兼開発部主任の森田幸浩さん(右)に、自分たちが腕によりをかけてつくったコットン製品を着てもらいました。ポロシャツは表面にフランス産の上質なリネン、裏面に超長綿の落綿をリサイクルした素材『ラフィ』を使った天竺素材。デニムパンツはインド、ウガンダ、アメリカ、トルコという4カ国のオーガニックコットンとリサイクルコットンをブレンドし、さらにストレッチ性を持たせた『オーガニックラフィストレッチデニム』を採用したもの。その柔らかな風合いと着心地は見てのとおり最高!

PAPAS COMPANY TEL 03-5469-7860

大正紡績さんが得意とする杢糸。この繊細な発色は、経験豊かな職人さんが何種類もの色を混ぜることで表現されるもの。生地の段階で染めたものとは、明らかに違った風合いをもたらします。

――素材そのものも大切ですよね。

浅田 原料は世界中からいいものばかりを入れています。特にパパスさんには(笑)。オーガニックのリユースコットンを使った『オーガニックラフィ』や、『モン・サン・ミッシェル』といった布帛の生地、そして吊り裏毛やフライスに代表されるカットソーなど、様々な別注糸をつくらせてもらっています。「スビンゴールド」をはじめカシミア混、リネン混など、常に品質のいい素材を使っていますね。

再生セルロースを使ったレーヨン生地でつくった、マドモアゼルノンノンのボウタイ付きブラウス。オリジナル生地が生み出すきれいなドレープ感と、ハンドプリントによる繊細な小花柄が、上品な存在感の秘密です。着用してもらったのは、大正紡績営業部の柳田さん。

- BUYブラウス ¥33,000

PAPAS COMPANY TEL 03-5469-7860

――大正紡績さんとパパスは、もう20年以上のお付き合いなんですよね。

浅田 紡績工場とアパレルメーカーって、普通は直接やりとりすることって稀ですよね。うちも25年くらい前はそうした一般的な工場でしたが、ほかがやらないことやろう、ということで方針を変えたんです。その中で当時の営業部長は、糸の現物を担いで東京のパパスさんに見てもらいに行ったんですが、突然の訪問にも関わらず暖かく迎えてくれて、中華屋でごはんまでご馳走になったそうです(笑)。本当に嬉しかったみたいで、今でも社内では語り継がれていますよ。

――パパスにも当時ことを知る者は少なくなっていますが、自分たちの考えるものづくりを実現する上で、大正紡績さんの存在はとてもありがたかったんだと思います。

浅田 ただ仕事に関してはとても厳しくて(笑)、パパスさんからは「こんな糸をつくりたい」というたくさんの宿題をいただき、それをひとつひとつクリアーしながら、関係を築き上げていきました。うちはすべて日本で手間をかけてやっていますから、当然価格も高くなるんですね。それでもパパスさんは、大正紡績の糸の価値を認めてくれて、長年にわたってお付き合いしてくれています。うちにとって、もはやパパスさんは別枠(笑)。スタッフの皆さんもしょっちゅう工場見学に来ていただけるし、本当にありがたく思っています。

――いつもわがままばかりでご迷惑をおかけしています(笑)。

浅田 たとえば、いわゆる杢糸と呼ばれる糸は、生地ではなく綿の段階で染めてから糸にするので、とても手間がかかるんです。しかもパパスさんは、同じグレーでもちょっとだけ水色やベージュを入れたりと、いくつかの色をミックスした微妙な発色にこだわります。しかもそれを4色とか5色展開したりする。こんな複雑な糸は本来大量にロットが必要だし、完全に自動化された現代の工場では、とてもつくれません。うちは〝仏の手〟の森田が、黄色3キロ、緑8キロ・・・といった具合に手作業で綿をブレンドして、少ないロットでもパパスさんの別注糸をつくらせてもらっているんです。特に『モン・サン・ミッシェル』は、大正紡績にとっても大切な素材ですね。

パパスのカットソーに使われる生地の見本。繊細な発色と、斜行するムラ糸が生み出す風合いが、パパスの洋服に味わい深さを添えてくれます。

森田 うちの工場は、測ってばかりですわ(笑)。

浅田 やろうと思ったら誰でもできることかもしれませんが、こんな手間のかかる工程をやる紡績屋は世界でもなかなかありません。色の調整というのはとても難しくて、どうしても最初のイメージからズレることは避けられません。ただ、パパスさんは品質に対しては厳しくても、ものづくりの現場を知ってくださっているから、それがいい方向に向かいさえすれば、認めてくれるんです。もちろん悪い方向にブレたらNGになりますが(笑)、私たちを信頼してくれているんですよね。だからパパスさんはただの会社じゃなくて、もはや親戚のように思っています。・・・そんなこと言ったら怒られそうですけど(笑)。

森田 種を蒔かずして実は成りませんから、これからもなんでもやりますよ!

――コットンだけに(笑)。今後ともよろしくお願いいたします!